|

★聴覚障害を乗り越えてプロの道へ

スポーツの世界では、まず学校の中で一番になると、次に市町村など地区大会、さらに県大会、そのうえに全国大会というようにピラミッド型になっています。 だから全国大会に出られるだけでもすばらしい選手なのですが、そこで優勝し日本代表になってオリンピックや世界選手権大会に出場するとなるともう雲の上の存在です。 でもさらに雲の上があります。そうプロの世界です。 オリンピックで金メダルをとっても、プロで活躍できるとはかぎりませんから、プロというのは、一流選手にとっても超がつく別格のレベルであり、 並の選手にとっては想像を絶する世界なのです。 聴覚障害というハンディをもちながら、プロの世界にいる講師の菊地さんは、いわば勝ち組の代表ともいえる人で、 100年に1人出るか出ないかの大天才でなのです。 そんな菊地さんだから、たぶん、講演では「勝ち組を目指せ」と言うだろうと思っていましたが、逆でした。勝ち組と幸せ組に分けるとしたら、 後者を選ぶと言います。なぜなら、 ねたまれることも何かを犠牲にすることもなく、 家庭・仕事・健康・教養・趣味のいずれも犠牲にせず、幸福感を持ち続けられるからだそうです。 その背景にあるのは、過去の生い立ちに照らして支え合う人間同士の絆がもっとも大切ということにあるようです。 現在の日本では、「夢をめざす」ことが、「受験戦争を勝ち抜くこと」(仲間より上に立つこと)にすり替わり、「自分さえ良ければ病」が蔓延する原因となっています。 初詣でも祈るのは自分のことだけで、他人のことはお構いなしです。 「隣の人が不幸だったら少しも幸せでない」というフランス人の友愛・博愛の精神があったら、日本はもっと変わっていたかもしれません。戦前(大正期)には、 友愛会という団体もあったのですが・・・ 菊地さんは、自分がプロになれたのは、競争でなく助け合い支え合う人間関係があったからと考えているようで、 自己中心になる競争原理を全面的に否定しているように思えました。 かつて、スタートが同時なら平等だとうそぶいた首相がいましたが、同時スタートといっても、ハンディを抱えた人のスタートは 決して平等とはいえません。大切なのは、スタート地点にみんなが立てるだけでなく、スタート後、みんなで協力してゴールをめざすことなのです。 ひとりだけ先にゴールしても、その人以外、幸せになれないのです。 人同士が絆で結ばれ、思いやりと感謝の気持ちを持って初めて人間社会が成り立つということを再認識させてくれる講演会でした。

講演会「私の戦争体験」から

8月26日(金)に第2回の講演会が開催されました。講師は渋谷手話の会および渋谷区聴覚障害者協会の創設者で、当手話の会初代会長の鈴木登さん。

テーマは「私の戦争体験」で、鈴木さんが10代の頃暮らしていたのどかな地方にも焼夷弾が落ちたこと、その後、戦争体験を書いた多くの本を読み、

学んだこと感じたことなどをお話しいただきました。以下は講演を聞いた参加者の感想です。 付録 読書感想コンクールから 「さっちゃんの魔法の手」 私は、5歳の時、「魔法の手」という文を書きました。それは、お母さんの手のことで、同じ手なのに何でもできることが、まるで、 魔法をかけているように思ったからです。 だから、『さっちゃんの魔法の手』という本を見て、どんな魔法を使うのか楽しみでした。 ところが、さっちゃんという子の右手にあるはずの指がないのです。びっくりです。 今まで、手に指があるのがあたりまえと思っていたからです。 うきうきの気持ちがいっぺんにどきどきに変わってしまいました。 もし、私の手の指がなかったらどうでしょう。 着替えの時、ボタンがかけられません。お食事の時、お箸も持てません。 たぶん遊ぶ時も右手を隠していて、仲間に入れないかもしれません。 それなのに、さっちゃんは、みんなと仲良く遊べるから、 私よりすごーく強くてえらいなあと、 あとで感心しました。 幼稚園のママゴト遊びで、お母さんになりたかった時、お友だちから、「指のないお母さんなんて変」 と言われました。私は、自分が言われているようで、 悔しくて涙が出ました。 友だちは、自分がお母さんになりたくて、言ったのです。 誰だって、体が不自由な人になりたい人はいないのです。どんなに悔しくても、 人の体や心を傷つける言葉は、言ってはいけないのです。 私も、1年生の時、いじわるな言葉で毎日が悲しくていやだったからよくわかります。・・・・・ もしかすると、さっちゃんより、お父さんやお母さんのほうが悲しんでいたと思います。 けれど、さっちゃんの右手の不思議な力がパワーとなって、 みんなが元気になれる本当の魔法の手なのです。 きっとお友だちも今までより、ずっと仲良くなれると思います。 (小学2年 粟生 美幸) 教育・生涯学習。。。 人生のどんなステージにおいても、人は育てられる人である、と同時に、育てる人になります。 人種・性別・年齢・障害の有無を問わず、それは誰にでも当てはまります。 渋谷区は、ダイバーシティ、インクルージョン、ノーマライゼーション、における先進的都市を目指して いますが、 それには、人間の多様性を学び、尊重し、すべての人を愛せるような、教育が必要であり、 また、青少年の時だけでなく、 生涯にわたって受けられる、教育の機会均等と仕組みが、保障されなければなりません。 こうした生涯教育においては、 すべての人が教える人となり、また教えられる人となります。 福 祉 あらゆる人が自分らしく生きられる町、であるためには、青少年、高齢者、障害者、生活困窮者など、すべての人を社会から 孤立させないことが必要です。 そのためには、解決しなければならない問題が多くあります。具体的には、子どもの場合、いじめ、登校拒否、それに伴う家出、 繁華街徘徊、非行、風俗への転落などであり、成人の場合は、失業、貧困、家庭内暴力DV、児童虐待、育児放棄、ギャンブル・麻薬中毒などです。 また、高齢者の場合は、虐待・遺棄、認知症による徘徊、寝たきり生活などであり、障害者の場合には、差別・侮蔑、排除、放置など、 生活困窮者の場合は、ホームレス、路上生活などです。 これらは、いわば、繁栄の負の部分であり、ふたをするのではなく、みんなで考え、原因を究明し、負の部分をなくす努力が必要です。 また、こうした負の部分の根底にあるのは、経済的貧困と、人間関係の破綻です。まず、これに向き合わなければ、絆を強くして、共に生きる社会を 創造する、といっても、絵に描いた餅にすぎません。 コロナ後の社会、を見すえ、豊かさとは何か、幸福とはなにか、社会進歩とは何か、福祉とは何か、などをあらためて原点から考え直し、 過去にとらわれず、地球、あるいは自然と調和した、新しい価値観を模索することが、今、私たちに求められています。 ◇◇伝言板K◇◇ |

★戦争体験を風化させてはいけない

★戦争体験を風化させてはいけない ★亡父から聞かされていたシベリア抑留

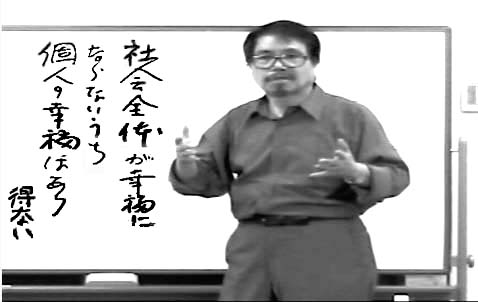

★亡父から聞かされていたシベリア抑留 ★「社会全体が幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」

★「社会全体が幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」