世界のろう学校の歴史を語るとき、スタートになるのが

ド・レペである。キリスト教の神父であったド・レペは1760年頃、伝説となっているろうの姉妹との出会いをきっかけに、

パリに世界最初のろう学校を建てた。貧しいろうあの子をフランス中から集め、寄宿舎を用意し、子供たちの教育を始めた。

世界の義務教育が始まる100年以上も前のことで、世界の学校教育の歴史のうえでも画期的なことであった。

しかも、彼は、手話が聞こえない人の第一言語であることに気づき、手話をろう者から学び、それを使ってろう教育を行った。

いうなれば、ド・レペは世界で最初のろう学校創立者であると同時にろう者の第一言語が手話であることを「発見」し、

それを聴者社会に手話の存在を知らしめた最初の人物であった。

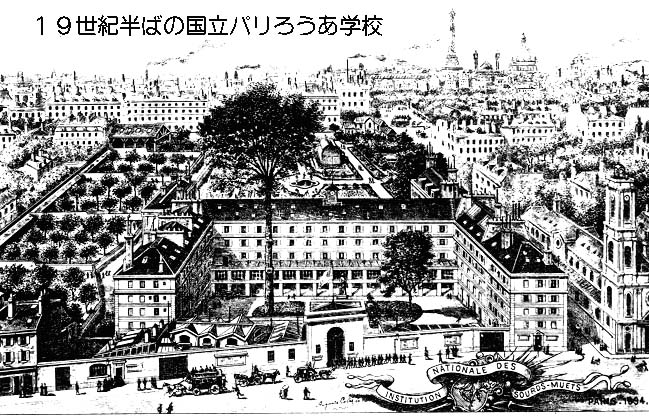

30年後フランス革命が起こり、フランス革命の精神である「自由・平等・博愛」を革命に率先して実践したとして、

革命政府によって高く評価され、ド・レペの学校は国立学校に生まれ変わった(国立

パリろう学校 INJS ホームページ)。

ド・レペこそ、手話による近代ろう教育の祖であり、ド・レペなくして手話の歴史は語れないのである。

世界最初の聾の教師

エティエンヌ・ドゥ・フェイ

ド・レペは手話がろう者の母語であることを世に知らしめたが、

彼以前に手話による教育を実践した人物がいる。ド・レペが活躍する少し前に、フランス北部の町アミアンでろう児に手話で

教育をしていたろうのエティエンヌ・ドゥ・フェイである。

先天性のろうだった彼は1669年頃生まれ、アミアンの修道院で教育を受け、そこで70年以上をすごし一生を終えた。

この「アミアンの老ろうあ者」と呼ばれた人物は、もともと優れた建築家であった。彼がいた修道院の再建が決まったとき、

その設計の青写真を修道院から委ねられたのである。彼が建てた修道院は、戦争で被害を受けたものの今日なお存在し、

歴史的建物として位置づけられ、保存の対象となっている。

建築家エティエンヌ・ドゥ・フェイはまた教育者でもあった。手話を使ってろうの子どもたちの教育を実践していた記録が

残されている。歴史の記憶は非常にもろく壊れやすい。特にろう者の功績は社会的偏見や無知、差別から無視されてしまうことが

多いが、現在フランスでは徐々に研究が進み、人類の歴史がさかのぼるように、ろうや手話の歴史もド・レペ以前のろう者へと

さかのぼりつつある。

手話、苦難の歴史

ポルトガルーー手話が国語になっている国

ユーラシア大陸の西の果てにある小さな国ポルトガル、朝、テレビをつけると手話の

ワイプが目に止まる。翌日つけると、今度は別な時間に別な番組についている。午前中の幼児番組にもついている。

音声語と同じで、こんな小さいときから手話に接していれば、手話が自然に身につき、手話に対する偏見などは

なくなるであろう。ポルトガルは、フィンランド、ウガンダ、ベネズエラなどと並んで、手話が公用語になっている国

の一つである。

流浪のユダヤ人教育者

ところで、このポルトガルと関係の深いろう教育者がいる。ド・レペと同時代に生き、

口話法でろう教育を始め、後にド・レペと対立したペレールである。 彼はスペイン系ユダヤ人であった。スペインでは、

1492年、レコンキスタが終結し、イスラム王国が滅亡して、スペイン統一が図られると共に、歴史上有名な「ユダヤ人追放令」が

出され、以降、膨大な数のユダヤ人が火刑に処せられるか追放され、あるいはイベリア半島で逃亡生活を余儀なくされた。

ペレールの時代にも迫害は続き、彼は家族と共にポルトガル北部の町ブラガンサに逃がれるが、

そこで母が捕まって投獄されたため、兄弟たちと北岸沿いに逃避行を続け、フランスのバイヨンヌへ脱出する。この町には今も、

駅周辺にユダヤ人街の痕跡が残されている。

フランスに定住したペレールは、ド・レペより一足先にろう教育を始め、フランス王室通訳者、英国王立アカデミー会員にもなり、

名をあげた。彼の教育は、口話法によるもので、近代ろうあ教育の先駆けとなった17世紀のスペインの口話教育に

ならったものであった。

手話・口話戦争勃発

後にド・レペの手話教育がヨーロッパ中で評価されるようになって、ペレールはド・レペの学校

を訪問する。彼は、30名もの子供たちが手話で楽しそうに話している姿を見て非常に驚いたが、表には出さず、ド・レペに言った。

「フランス語という立派な言葉があるのに、なぜ意味のわからない外国語のような言葉を教えるのか。実際、社会に出ても

手話は役に立たないではないか」

ド・レペは反論する。「手話はろう者の母語であり、それによって知識を高めることは可能である。それに、人間形成にとって

もっとも大切な青少年期にほとんどの時間を発音訓練に費やしてしまうほどばかげたことはない」

手話か口話か。現在まで続く長い論争の始まりであるが、ド・レペの手話法はまたたくまにヨーロッパに広がり、

やがてド・レペの教え子、ろうのローラン・クレール(英語読みクラーク)によってアメリカに手話法が導入され、

のちに彼は「新大陸における手話の伝道者」とコロンブスになぞらえ称えられた。彼が伝えた手話法が、

ギャローデットのもとで後のアメリカ手話の基礎となったのである。

こうして第一ラウンドの最初の100年は、手話の圧倒的勝利に終わった。

100年後の逆襲

しかし、栄華が永遠に続かないのは歴史の常。19世紀後半になると、国民国家が成立し、一国家一言語政策が押し進めらる。そんな中でペレールの孫の兄弟が口話法の学校を建て、口話教育復興をはかった。彼らは、教育の場から手話を排除するためにミラノ会議(イタリア、1880年)を準備した。当時ペレール家は、フランスの鉄道建設を一手に引き受け、ロスチャイルド家と並ぶヨーロッパ有数の大金融家にのし上がった。あり余る資金をバックに口話教育者を集めミラノ会議を工作したのである。手話か口話か、採決の結果、圧倒的多数で手話に代わって口話法が採択された(手話法を支持するろうの代議員は1人しかいなかった)。

こうして第二ラウンドは口話法が勝利を納めた。ペレール家にとっては、100年前の祖父の仇をとったわけである。

この結果、今度は手話が「苦難の100年」を強いられることになった。

失われた世紀

ミラノ会議で、手話は否定され、手話の使用が世界的に禁止されるようになって、母語を取り上げられてしまった人々の一世紀にわたる苦難の歴史が始まった。アフリカから一千万をこえる人々が、イギリス人によって奴隷として新大陸に連れ去られ、長く苦しい暗黒の時代を余儀なくされたが、手話禁止の歴史はそれに似ている。

1970年代の手話の復権

使用が禁止されても、聞こえない人たちが自らの言語を放棄したわけではない。多数社会に抵抗する形で手話は脈々と使われ、継承され独自のコミュニティを形成してきた。まさにマイノリティとしての生き方であった。第2次大戦後、世界的なヴェトナム反戦運動や少数者の権利回復運動の拡大により、少数者の言語や社会、歴史、文化が見直され始めた。1968年、パリ5月革命と呼ばれた国際的学生運動の高まりの中で、抑圧されてきたマイノリティの権利回復が世界的はかられるようになった。手話やろう者の権利復権もそれによって大いに前進した。

差別と偏見

日本では、1993年になってやっと高等部での手話使用が容認されるようになった。しかし、中等部以下の学校教育ではなお聴覚口話法に依拠している。手話講習会やサークルが急増し手話に接する人がふえても、テレビに見られるように注目されるのはパフォーマンスとしての手話で、言語として市民権を回復するにはなお多くの課題が残されていると言える。

ゴリラは手話を使えるか?

以前、アメリカで、ゴリラが手話を使うというので話題になり、映画にもなった。日本でも京大霊長類研究所の研究員が、チンパンジーが手話を理解するという報告を出している。本当に動物は手話がわかるのか。

手話は、日本語や英語と同様、意思伝達や思考に不可欠な言語である。人間は数十万年の時間をかけて知能と言語を獲得した。言語を駆使するためには、大脳の中に言語中枢が発達していなくてはならない。ここが言語中枢をもたない動物とのもっとも大きな相違である。言語中枢の発達のない動物が手話を使うことはありえないのである。

一方、ある高齢のろう教育者(聴者)が、「チンパンジーは手話はわかるが、発声器官がないので話せない」と本に書いているが、まったくナンセンスである。もしそうなら言語中枢が発達していることになるので、パソコンのキーボードを使って文章をかけるようになっていいはずである。

京大霊長類研究所の研究員といいこの教育者といい、言語としての手話に対して驚きべき無知としか言いようがない。そうでなければ、マスコミで目立とうとして、非科学的な話を誇張し、もっともらしく吹聴しているのであろう。

無知が偏見と差別を生む

ゴリラやチンパンジーがやっているのは、手話でなく単なるジェスチャーにすぎない。サーカス小屋に行けば、京大霊長研のチンパンジーのような動物は山ほどいる。犬はもとよりライオンや熊、馬やイルカなど、人間のジェスチャーを見て、「足し算」「引き算」など得意の芸を披露している。

日本のTVと同様、アメリカのマスコミも、話題になるなら何でもあり。事実をゆがめ誇張し、もっともらしく伝える。その結果、「手話は音声語に付随するもので、動物にもわかる原始的で幼稚なコミュニケーション手段」という誤った先入観を一般の人に植えつけ、偏見、差別を助長することになるのである。

もっと詳しく知るための参考文献

『世界最初のろう学校創設者ド・レペ』(手話による教育をめざして)

中野善達・赤津政之(当サークル会員)、明石書店

『ド・レペの生涯』

ベザギュ・ドリュイ著、赤津政之訳、近代出版

掲示板