|

手話サークルの歴史と役割

最初の手話サークル

手話サークルの拡大

1970年(昭和45年)の手話奉仕員養成事業の開始を契機に次々と全国にその輪を広げていきます。

サークルは、ろうあ者と健聴者の対等平等な関わり合いの中で、手話とろうあ者問題を地域に広げるために大きな役割を果たしてきました。

ろうあ者の要求を受けて、国が初めて実施することになったこの手話関連事業は、聴覚障害者等の積極的な

取り組みにより、全国的な手話講習会の開催とその後の手話サークルの結成につながっていきました。

1978年(昭和53年)、(財)全日本ろうあ連盟はこの流れに合わせて「手話サークルに対する基本方針」を

発表しました。それは、ろうあ者の生活を高め、権利擁護の理念を具現化する道標となるもので、

この方針に沿った全国的な取り組みが手話人口を飛躍的に拡大させ、ろうあ者の社会参加を促進する手話通訳事業の前進となりました。

その後、公共機関や団体の通訳設置が進み、ろうあ運動と連帯する通訳運動にも

全国手話通訳問題研究会が参加してくるなど、手話サークルが一身に負わねばならなかったこれらの課題が分担され、

専門的・社会的な深まりをもって取り組まれるようになりました。

手話サークルの役割

こうした流れの中で、結成の動機・目的の異なるさまざまな手話サークルが誕生しました。

そのため、「手話サークルに対する基本方針」が現状にそぐわないものとなって、見直しが提起され、1991年(平成3年)に改訂された

「手話サークルに関する指針」が発表されました。

この中では、前提としてまず、手話サークルはろうあ団体とは別個の組織であり、自主的に運営される任意団体と

位置づけられました。目的としては、手話学習を通してろうあ者問題の理解を深めると共に、社会啓発を行うことにより、

ろうあ者の基本的人権の擁護と社会参加を促進するために、手話の学習・普及・社会的認知の促進、ろうあ者の生活・文化・歴史の学習と

社会への還元、およびろうあ者の生活と権利の擁護をうたっています。こうした活動を推進するために、サークル会員の合意を基本とした

民主的運営や地域のろうあ者や他の障害者との交流、協力、連携が求められています。

したがって、サークルの課題としては、全日ろう連や地域ろうあ団体の運動をよく理解し、

会員の意見を十分に反映させながら連携活動をしていくことが大切と思われます。

東京における手話サークル

東京では、1967年(昭和42年)に「こだま会手話教室」がサロン的な交流の場として、

1968年(昭和43年)に「東京手まねを学ぶ会」が聴力障害者団体連絡協議会とともに活動するサークルとしてスタートしました。

これは、1970年(昭和45年)の手話奉仕員養成事業(東京都手話講習会)が始まる前の、聴覚障害者と健聴者が一緒になって学びあう場でした。

その後、東京都手話講習会で学んだ人たちにより、各地に自主的なグループ学習が

広まりサークルが生まれました。サークルは、聴覚障害者と健聴者の対等平等な関わりあいの中で、手話とろうあ者問題を地域に

広げるために大きな役割を果たしてきました。

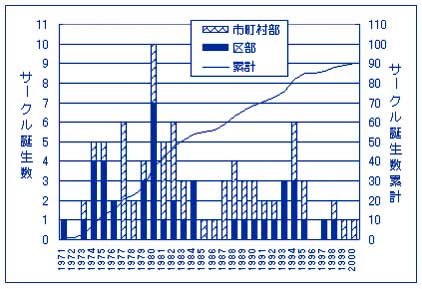

グラフで示したように、渋谷手話の会が誕生した1974年(昭和49年)ごろから、

都内の手話サークルは急速に増えたため、サークル間の連携・協力を深める目的で、1977年(昭和52年)2月、東京都手話サークル

連絡協議会(都サ連)が結成されました。その後も手話サークルの数は増加し、地域のサークルのほか、学校や企業などでもたくさんの

サークルが立ち上げられています。正確な数はわかりませんが、現在では全国に1800以上の手話サークルがあるともいわれています。

|